Le Centre Lucien Febvre (CLF) est une unité de recherche (UR 2273) qui rassemble les enseignants-chercheurs et les doctorants en histoire et histoire de l’art pour les périodes médiévale, moderne et contemporaine. Au-delà des cloisonnements traditionnels des disciplines académiques entre l’histoire et l’histoire de l’art et en dépassant la segmentation artificielle de l’histoire en périodes, ses membres travaillent ensemble autour de thématiques qui entrent en résonnance avec les enjeux de ces disciplines aujourd’hui.

Projet

12 juin 2025

|

10:00

>

31 décembre 2027

|

23:00

3 avril 2025

Un rendez-vous incontournable pour promouvoir le sport, la culture et l’éducation Exposition virtuelle En plus des expositions physiques, une exposition virtuelle au format vidéo viendra enrichir l’expérience et garantir (…)

20 mars 2025

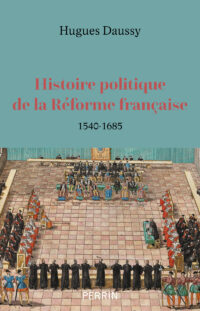

La première synthèse sur la Réforme française. La Réforme protestante vient de s’introduire en France, lorsque François Ier déclare que la profession d’une foi différente de celle du roi (…)